科研進(jìn)展

近日,中國科學(xué)院武漢病毒研究所與廣州實(shí)驗室、廣西醫科大學(xué)、北京化工大學(xué)、復旦大學(xué)等單位合作,在《Cell》上發(fā)表題為“A bat MERS-like coronavirus circulates in pangolin and utilizes human DPP4 and host proteases for cell entry”的研究論文,報道了在穿山甲中發(fā)現的一株新型MERS簇冠狀病毒,并證實(shí)該病毒可利用人DPP4受體和宿主蛋白酶入侵細胞。

中東呼吸綜合征(Middle East respiratory syndrome, MERS)冠狀病毒是一種高致病性新發(fā)冠狀病毒,主要在沙特阿拉伯等中東國家暴發(fā)流行。近年來(lái),各國研究人員在亞洲、非洲等多個(gè)地區的蝙蝠體內發(fā)現了遺傳多樣的在進(jìn)化上與MERS冠狀病毒相關(guān)、基因組結構與其類(lèi)似的冠狀病毒,包括扁顱蝠HKU4冠狀病毒、伏翼蝠HKU5冠狀病毒以及多種蝙蝠攜帶的MERS相關(guān)冠狀病毒等。這些病毒在分類(lèi)學(xué)上和MERS冠狀病毒屬于同一個(gè)病毒亞屬,即Merbecovirus亞屬,通稱(chēng)為MERS簇冠狀病毒。蝙蝠源MERS簇冠狀病毒因此也被認為是MERS冠狀病毒的原始進(jìn)化祖先。

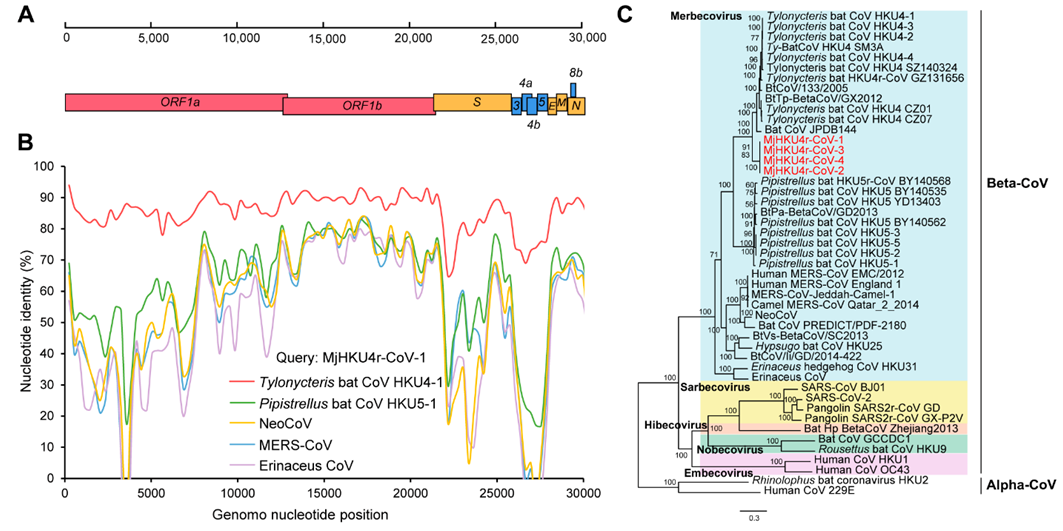

MjHKU4r-CoV-1與其它Merbecovirus的基因組相似度分析與全基因組系統發(fā)育分析

在本研究中,武漢病毒所石正麗團隊和合作伙伴在馬來(lái)穿山甲(Manis javanica)中發(fā)現了一株新型MERS簇冠狀病毒,并成功地進(jìn)行了分離鑒定。全長(cháng)基因組測序與系統發(fā)育分析結果顯示,該病毒和扁顱蝠HKU4冠狀病毒具有較近的親緣關(guān)系,全長(cháng)基因組相似度為86.8%,與蝙蝠HKU4冠狀病毒屬于同一個(gè)病毒種,該病毒被命名為馬來(lái)穿山甲HKU4相關(guān)冠狀病毒-1(MjHKU4r-CoV-1)。

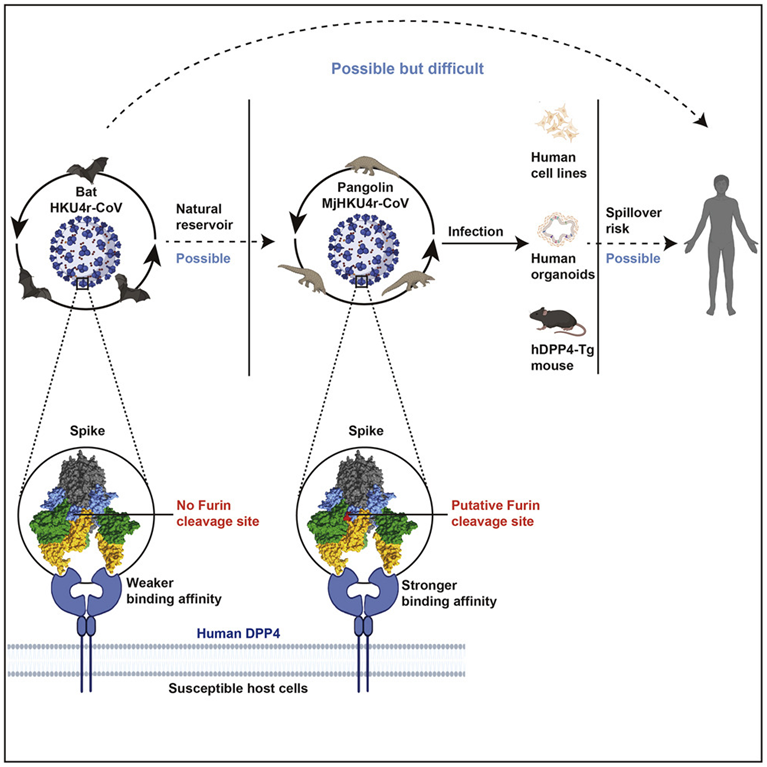

研究團隊對MjHKU4r-CoV-1的受體結合等生物學(xué)特性進(jìn)行了解析。證實(shí)MjHKU4r-CoV-1與MERS冠狀病毒類(lèi)似,可高效利用人DPP4受體入侵細胞,且與人DPP4受體的結合能力要強于蝙蝠HKU4冠狀病毒。研究團隊還證實(shí)MjHKU4r-CoV-1的S蛋白上具有一處蝙蝠HKU4冠狀病毒所不具備的弗林酶切位點(diǎn),導致MjHKU4r-CoV-1可以被人源細胞的宿主蛋白酶切割,使其能更好地適應人源細胞的入侵。該發(fā)現證明冠狀病毒感染性增強的弗林酶切位點(diǎn)完全可能由自然界進(jìn)化而產(chǎn)生。此外,該研究測試了MjHKU4r-CoV-1對不同宿主來(lái)源的DPP4受體的親和力和利用效率,結果表明MjHKU4r-CoV-1可能具有較廣的宿主范圍。

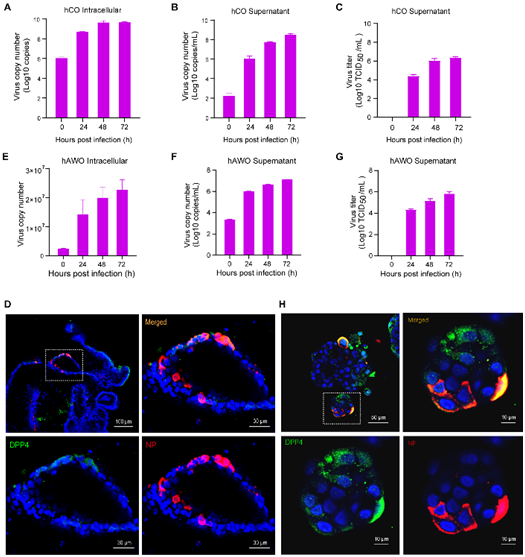

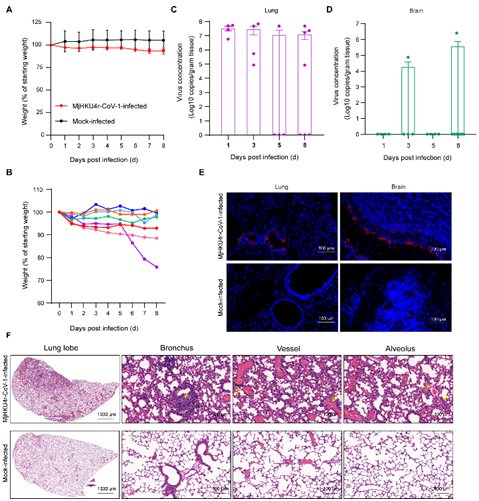

MjHKU4r-CoV-1可感染人結腸/氣道類(lèi)器官和人DPP4轉基因小鼠

此外,研究團隊使用人源類(lèi)器官和動(dòng)物感染模型,進(jìn)一步評估了MjHKU4r-CoV-1的跨種感染與致病風(fēng)險。結果證明MjHKU4r-CoV-1能感染人呼吸道、腸道類(lèi)器官并有效復制,能感染表達人DPP4受體的轉基因小鼠并造成其肺部病理?yè)p傷,揭示該病毒具有跨種感染人的潛在風(fēng)險。

該研究發(fā)現了蝙蝠冠狀病毒“外溢”到穿山甲的有力證據,并揭示穿山甲的冠狀病毒在發(fā)生了適應性進(jìn)化后,存在進(jìn)一步跨種到人的風(fēng)險,強調了穿山甲對于蝙蝠冠狀病毒跨種傳播的重要性。研究結果表明穿山甲可能是蝙蝠冠狀病毒的中間宿主,在蝙蝠冠狀病毒由自然宿主到人的傳播鏈中起到關(guān)鍵的橋梁作用。這一科學(xué)發(fā)現凸顯了加強對潛在中間宿主動(dòng)物進(jìn)行病毒監測和預警的必要性,也為我們認識野生動(dòng)物源新發(fā)傳染病的發(fā)生發(fā)展與傳播規律提出了重要見(jiàn)解.

武漢病毒所石正麗研究員、武漢病毒所/廣州實(shí)驗室周鵬研究員、廣西醫科大學(xué)胡艷玲教授、北京化工大學(xué)童貽剛教授、復旦大學(xué)林鑫華教授為該論文的共同通訊作者。武漢病毒所博士后陳靜、楊興婁青年研究員(現為中科院昆明動(dòng)物所研究員)、博士研究生司昊睿、復旦大學(xué)博士研究生宮千淳、廣西壯族自治區陸生野生動(dòng)物救護研究與疫源疫病監測中心闕騰程高級獸醫師、北京化工大學(xué)博士研究生李景為該文章的共同第一作者。該研究得到了中國科學(xué)院戰略性先導科技專(zhuān)項(XDB29010101、XDB29010104)、國家自然科學(xué)基金(81822028、32192400)、國家重點(diǎn)研發(fā)計劃(2021YFC2300901)、廣州實(shí)驗室(SRPG22-001)、中國科學(xué)院青年創(chuàng )新促進(jìn)會(huì )(2019328)、廣西科技計劃項目(桂科AB20059002)、廣西醫科大學(xué)杰出青年基金及中國科學(xué)院高致病性病原生物學(xué)與生物安全重點(diǎn)實(shí)驗室開(kāi)放研究基金(2020SPCAS001)的資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.01.019

新聞

新聞